山形は日本の最先端。

行政・市民と共に創る

大学の新たな視点とは

東北芸術工科大学

学長 中山 ダイスケ氏

[洋画コース]

教授 青山ひろゆき氏

准教授 細川 貴司氏

[日本画コース]

教授 三瀬 夏之介氏

准教授 金子 朋樹氏

トーリン美術予備校

学長 瀬尾 治

学長補佐 佐々木 庸浩

制作 稲葉 克彦

(INABA STUDIO)

地域や企業から年間100 件を超えるデザイン相談が寄せられる東北芸術工科大学。社会課題が山積している山形県を「日本の最先端の地」と捉え、地域や企業と連携しながら産学官プロジェクトを15 年に渡り発展させてきました。数々のプロジェクトを通して育まれる実践的な教育はこれからの時代にアート・デザインの必要性を感じさせてくれるものです。これまで培ってきた産学官の取り組みとこれからのビジョンについて学長の中山ダイスケ氏にお話を伺いました。

- 2024年にトーリン美術予備校は30周年を迎えました。その中で私も学生時代は、知名度や難しいと言われているところにチャレンジする風潮の中で過ごしました。ただ、今は時代として「自分に合ったところを探してほしい」、あるいは「地域の文化や風土の魅力をとらえ、そこに住んでつくることを自分の中にイメージして学校選びをしてほしい」と感じており、私たちの予備校の方針としています。その一環として貴学を取り上げさせていただくことになりました。

-

中山ダイスケ 学長 (以下、中山):ありがとうございます。地方の芸術大学を扱ってくれる関東都市部の予備校は少ないので嬉しいです。何でも聞いてください。

- オープンキャンパスでの中山学長のお話の切り口は山形が抱える問題(人口減や高齢社会という観点から山形は日本の最先端) でした。この発想は産官学にも影響していると感じております。

-

中山:私たちが美大生の時代、国はどんどん成長し、日本中の若者が大都会を目指していました。それが2010年を境に人口が減り、何かをあきらめ、考え方を変え、新しい仕組みが不可欠となった。経済や大企業、政治や行政、大手メディアに頼っていた時代が終わったのです。

まさに豊かなアイデアで生き抜く時代の到来です。社会全体にクリエイターが必要とされているのです。特にこの先の時代には「こと」のデザインがとても大切ですから、アイデアづくりが得意な美大卒業生の役割がとても重要になっています。

美大生も、かつてのように下を向いて自己実現や自己満足のために絵を描いているのではなく、顔を上げて世の中を見渡し、「自分の表現は社会でどんな役割を持つのか」「自分が考えるメディアやコンテンツは高齢者にはどう響くか」など、単に夢を見る4年間ではなく、これからの社会を考えなければなりません。本学の責任は、変わりゆく社会に向かうクリエイティブな学生に、卒業後の人生イメージをはっきり持たせてあげることです。

また、本学での産官学の連携プロジェクトが盛んな理由として、他大学に比べて、実務家教員の比率が非常に高いことが挙げられます。現在95%程度でしょうか。ほとんど全ての教員が、デザイナーやアーティスト、建築家、歴史研究者など、自分のプロ仕事をしながら学生と向かい合っています。僕も会社を経営しながら教えています。本学の教員は、みんな現役のクリエイターです。

オープンキャンパスでの中山学長

中山 ダイスケ

(なかやまだいすけ)東北芸術工科大学学長、現代美術家、アートディレクター、(株)daicon 代表取締役。「コミュニケーション」をテーマに、絵画、写真、ビデオ等を発表、現代美術の新世代の旗手として国際的に注目される。また共同アトリエ「スタジオ食堂」のプロデュースに携わり、アートシーン創造の一時代をつくった。1997 年ロックフェラー財団の招待により渡米、2002 年まで5 年間、NY をベースに活動。1998 年第1回岡本太郎記念現代芸術大賞準大賞、台北(台湾)、リヨンビエンナーレなどの国際展に選出されるなど、展覧会、受賞多数。 - 実務家教員の比率が高いことは教育にどのような影響がありますか?

-

中山:それはすごく大きな影響があります。これまでの美術大学は、元大手メーカーや広告代理店、ゼネコン出身の方々の最後の仕事として自身の経験を伝えていたり、今はもうあまり制作していない年配の作家さんや大学社会にずっといる実務の経験がない教授たちが主軸でした。

のんびりした時代ならいいのですが、「元」何々という先生ばかりでは、「昔ばなし」の授業になってしまいます。ここは山形、現実的な社会課題が山積する場所です。「昔ばなし」を聞いている暇はない、ここから先に挑みたい、というのが私のコンセプトです。今現在リアルな仕事を抱え、未来を語れるクリエイターが教える大学にしたいと考えています。芸術作家さんの場合でも、自分の展覧会や作品を、社会とどうやって接続させようかと、毎日奮闘し、新しいビジョンに挑んでいる方を積極的に採用しています。

- 新幹線に乗り東京から東北へ向かう景色の変化と、山形駅からは山々を近くに感じながら貴学に着いたのですが、デザインでも産学官のプロジェクトでも、今の時代を反映した最先端のプロジェクトの印象です。学生さんたちの作品を見ていると東京にはない山形ならではの街の面白さや地域の豊かさを感じました。

-

中山:ありがとうございます。山形の町を面白いと感じていただけるのは嬉しいのですが、本学が日々手がけているプロジェクトは『地元温泉街の活性化』や『地域の民話の視覚化』、『熱効率のいい住宅をつくる研究』など、ごく身近で小さな仕事です。バスケットボール(山形ワイヴァンズ)はプロスポーツですが、まだまだこれからの小さなクラブです。そういう生活レベルの身近なクリエイティブに、在学中の学生たちがたくさん関わるのがうちの産官学プロジェクトの基本です。本学には、依頼されたリアル案件が常に山のようにあります。

山形ワイヴァンズのチームロゴ、キャラクターのほか、各種応援グッズも毎年継続してデザインしている - 小さなプロジェクトが山のようにあるのは、相談しやすい環境があるからなのでしょうか。町や人との距離がすごく近い印象を受けました。

-

中山:お隣の仙台とは違って、山形市にはクリエイティブの会社がほとんど無いので、芸工大にアートやデザインの相談案件が入ってきます。また、この町の多くの企業さんも本学の後援会企業ですので、直接の仕事もいただきます。「町や人と大学の距離が近いこと」これが地方の特色です。多分、日本中ほとんどの地方都市がそうじゃないかな?東京でも、都市部から少し離れたら、町単位でクリエイティブも動き、行政も地元企業と一緒に街づくりに取り組んでいるはず。人口約100万人の山形県、約25万人の山形市という小さな都市の中に二四〇〇人の芸術大学がある状況が、幸運にもうまく〝はまっている〟のだと思います。

- いわゆる町行政の一機関として貴学が良く機能しているようなイメージを受けました。中山学長が産官学プロジェクトを発展させたきっかけや経緯をお聞かせいただけますか。

-

中山:僕が17年前に就任した時、本学は東京藝大、多摩美・武蔵美の「地方版」のような大学でした。専門学科の隔たりの中で、各デザイン・アート分野が、別々にカリキュラムを進めていくような大学でした。また、学外から産官学の仕事が来ていても、授業で忙しい、あまり興味がない、という状況だったように思います。しかし私は、ここの学生に教えていくうちに、外部からの仕事こそを正式な授業にした方が、リアルで面白いのではないかと思うようになり、積極的に主導してみました。だって東京の美大ではなかなかできませんから。ちょうど教員の世代や大学の意識も変わろうとしていたタイミングです。

現在は全教員に対し、4つの仕事をお願いしています。それは、入試活動、進路指導、本職の教育活動に、更にプラスして「自分の専門を地域に活かした作品やプロジェクト」を何かやってもらうこと。その現場に学生は巻き込まれ、プロの先生と一緒に本気で仕事ができる環境が出来上がっています。それが芸工大独自のメソッドや文化となり、15年以上も育まれています。

- 授業がとても楽しそうです。中山学長のゼミもありますか?

-

中山:楽しいですよ。私もクリエイターとして学生と一緒に楽しんでいます。自分のゼミ生と一緒に抱えている仕事も常に何本もあります。私の学長としての立場は、大学のクリエイティブディレクターです。学長職と並行して自分のゼミや授業を続けることは、学生との関わりや現場感覚が失われないので、大学運営にも活かされているように思います。

- 資料のなかで、「教育の質」という言葉がありましたが、社会の今を感じながら「生きるということ」「生活をしていくこと」「デザインをするということ」が授業の中に根付いていると感じました。貴学にはどんな学生さんが集まりますか?

-

中山:入学者の現役率は90%ぐらいです。多浪生や社会人も大歓迎なのですが、現実的には昨日まで高校生だった人が沢山入学してくるわけです。まだまだ社会と関わることには意欲的ではなく、ただ、好きなアニメやゲームがあって、憧れのデザイナー、アーティストがいて……、という状態です。それでも教育の質を高めなければなりませんから、独自のプログラムとして、プロクリエイター教員と毎日関ってもらい、学生の成長曲線を高める独自の努力をしています。

加えて、入学者選抜にもメスをいれました。年内入試の多くから実技試験をなくしました。どこかの予備校や画塾に行って、絵の描き方を練習しないと入れないという美大お約束のステップではなく、「スポーツやゲーム、ファッションなど、自分の興味関心をちゃんと人に話せる人」「その先のビジョンや夢を語れる人」「社会とクリエイションに興味がある人」であれば、面接点で高く評価するという入試です。体験型・面接形式の入試は、欧米のアートスクールでは広く当たり前です。実技点の順番だけで選抜するというのは、今の時代には合っていないと思うのです。

あたりまえですが新入生はみんな素人です。高校でパソコンは触ったことがあるけど、絵はイラストぐらいしか描いたことがないとか、デッサンをしたことがない人が沢山います。絵が上手に描けることはとても大切ですが、他に得意なことがある、別の教科ができることも同じぐらい大切なのです。どんな素地を持った新入生でも、クリエイターとしての基本を学んで卒業させる自信があります。本学の各コースが持っている独自メソッドの効果は卒業生を見ていただければ証明できると思っています。

- 美大へ興味をもってもらうきっかけとして、オープンキャンパスでの話しやすさが魅力だと感じました。学生さんが「話しかけて」という雰囲気を出していますし、皆さん出身県のバッジをつけ、会話の材料がひとつ提示されている印象を受けました。

-

中山:高校生からすると、大学生はすごく年上のように感じると思いますから同じ高校・同じ地域出身など話すきっかけは大事です。また、親御さんにも心配を払拭して欲しいと思っています。周りにアートやデザインの世界に進んだ例が都心部よりも少ないので、学生と話すことで安心してもらえるようです。オープンキャンパスで学生たちと会話をする中で「自分も入学して良いんだ」と感じてもらえたら嬉しいです。

入学者選抜にもメスをいれたのも負け惜しみじゃなく、本当にこういった子たちを広く求めているからです。学科試験を課すと、進学校ではない高校生にとってはハードルが高く感じるでしょうし、実技試験があると予備校や画塾に通える環境だった人しか勝負にならない状況が生まれます。こういう試験だけではこれから美術やデザインを学びたいという将来有望な一般の高校生をたくさん失っているのではないかと思っていたからです。

- 高校の美術の先生方と30年話している中で感じることは、確実に絵が好きな生徒やクリエイティブなことをやりたい生徒が美術部に集まるわけではないことです。特に10年くらい前から感じています。美術以外のところに意欲を持っていたり、夢を持っているいたりする子がたくさんいるので、学校推薦型、総合型選抜など力を入れています。そのコースの子は、先ほど先生がおっしゃったようなスポーツ、ゲーム、ファッションなどに興味を持つ子が多く、絵を描くよりも自分がつくったものを発信したい、喋りたいという子が多いです。文章で表現する授業もやっていますが、絵を描くだけが美大じゃないんだということを伝えています。

-

中山:素晴らしいですね。予備校さんでも総合型選抜に力を入れてくれているのですか?もう大学入試は1月2月の勝負だけではないですよね。

高校から直接大学生になり、しかも出身高校のレベルがバラバラな新入生には、まずは授業や演習、学ぶことに興味を持ってもらわなくてはなりません。本学の毎日は、午前中が基盤科目(講義) で午後から専門科目(実技)の演習です。午前中に居眠りして午後からは一生懸命に絵を描くのではなく、面白い午前中の講義科目で知識を学べる工夫を凝らしています。単位取得のために興味のない分野を取るのではなく、自分の専門分野以外の世界を知れて、メディアミックスの現状を自分の専門に活用できる、そんな面白い講義科目がたくさんあります。

また、お金についての授業にも力を入れています。僕らの時代は、「芸術家が就職したら負け」「お金の話をするな」みたいな風潮がありましたが、今の時代には必要な知識です。展覧会の経費、作品の価格、コンテンツの経済的効果や制作費について知るべきです。銀行による授業、株や証券が学べる授業もあります。学生のみんなもお金の話が好きですね。親に買ってもらった数万円のiPhoneであっても、快適に使うためにはコンテンツ料を課金するしくみを理解しているし、投資やポイント文化の仕組みなど、今の学生はきちんと考えていて心強いです。

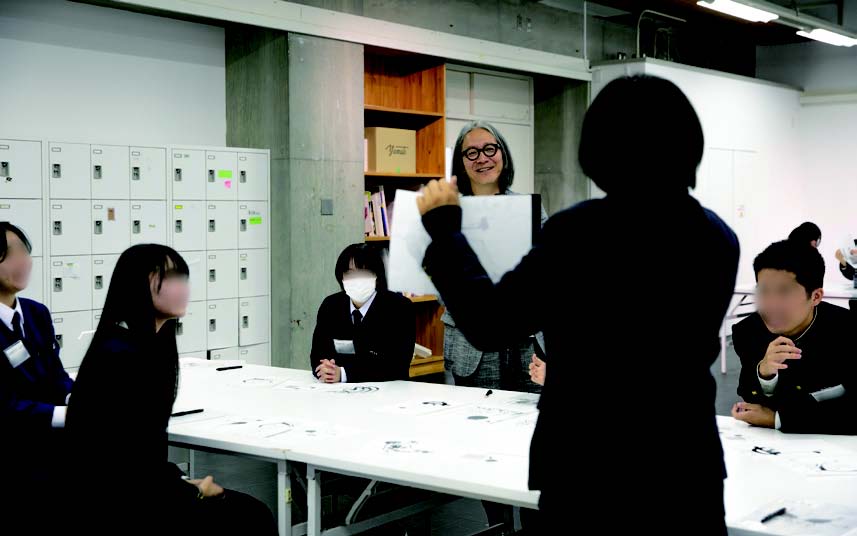

10 月実施の総合型選抜入試で体験授業をファシリテーションする中山学長 - アートや美術が現実のものとしてそこにあるということを、子どもたちにも分かってほしいですよね。保護者の方にもお金と別問題ではないという事を伝えたいですね。

-

中山:アートとデザインをやることは、かなわない夢を見ているのではなく、現実社会とどうリンクするかというチャンスの創出次第だと感じます。働くとはどういうことか、就職するとはどういうことかを知らなければ、これからの時代のアーティストやデザイナーとは言えません。

- それってどう生きていくかとか、ある意味作り続けていくかとか、いろんな選択肢を持った上で選んでいるのかもしれませんね。

-

中山:今すぐ売れて、作家業100%の生活をするよりも、100歳になっても描きたい絵がある方が幸せで、一生アーティストであるという考え方もあります。アーティストを無理やり職業にする、売れるとか売れないってことは違うと伝えています。どうしても作家活動したい学生には「大学の先生たちも大学で給料をもらって暮らしているよ」「君たちも職業をいくつか持って、どこかの会社から給料をもらうことで、制作活動を続けることができる」「コンテストに挑戦したければ、学生のうちからやりなさい。そして卒業したら、まずは自分で稼ぎ、展覧会を続けていく方法をデザインしなさい」と話します。

勉強が好きで、試験が得意な学生には公務員試験なども提案します。特に芸術系の学生には「自分が作品を作り続けるための人生設計」を勧めますし、デザイン系の学生には「いろんな職種でデザイン力を活かせるキャリア」を提案します。

- デザインやアートを学んだ学生さんを採用したいと思う企業が増えて欲しいですね。

-

中山:実際、本当に増えています。芸工大生を採用したら、会社に初の広報部ができたとか、HPが充実して、そこからの注文が増えたとか、新たに商品開発を始めた会社も沢山あります。だから、私は、様々な業界団体に「会社を進化させたければ、デザインやアートをやってきた人を、まずは一人採用してみてください。」とお願いしています。これまで東北地方の一般企業は「山大生(山形大学)や東北大生(東北大学)」を優先して採用していましたが、試しに芸工大生を採用してみたら、予想外の効果があったと高い評価をいただいています。

30年前までは、周辺地域のみなさんもきっと、「丘の上に謎の芸術大学ができた」としか思っていなかったと思います。派手な格好をした学生や、カタカナ職業の都会っぽい先生がワイワイやっているけれど、私たち(地域住民)とは関係ないと感じていたはずです。

けれど、時間が経ち、山形の街が面白くなってきたり、山形ビエンナーレで街中で展覧会をするようになると、芸工大と町の距離感が近くなり、一体となり、今では地域全体に期待される元気な大学になっています。元々は、県と市のお金で作られた日本初の公設民営大学ですから、これが本学の健全な姿なのです。

蔵王温泉街を会場の一つに開催した、芸術祭「山形ビエンナーレ2024」

芸工大が隔年開催している「山形ビエンナーレ」は、

来場者参加型のプログラムが多いことも特徴の一つ - 日本初の公設民営の学校として今の姿というのは大成功ですね。

-

中山:まだまだ成功とは言えません。これから始まるお金や人に頼れなくなる時代の中で、クリエイティブの真価が問われていくと思っています。いまのところ、本学の成果としては「コト」のデザイン学系を真っ先に立ち上げた効果は大きかったと思います。絵を描かないデザインの学科「企画構想学科」には「社会学系に行こうと思っていた人」、「町づくりをしたい人」のような、普通の大学に行くような学生が来てくれるようになりました。

マーケティングや企画のテクニック、将来は起業したいという人も集まっています。そして、その子たちの考えを具現化するために、映像やグラフィック、プロダクトの学生がチームを組むようになりました。以降、研究室同士の合同プロジェクトが日常となり、どこかの建築系研究室とアート系研究室が組んだり、グラフィック系と文芸系や、映像系の研究室がコラボをしたり、「コト」のデザインと、「モノ」のデザインや「表現」が組み合わされた仕事が生まれています。学生も何か一つ自分の専門性を持っていれば、外に出た時に別ジャンルのクリエイターと一緒に仕事をするイメージが持てることでしょう。在学中の経験で社会の面白さを先取りできるのではないでしょうか。

「コトのデザイン」を学ぶ企画構想学科。学内で記者発表する様子 - 社会に出るとき「これからどうやって生きていくんだろう」と身構えることなく進んでいけそうですね。

-

中山:そうですね。学生時代のうちに、みんな社会に少し慣れて卒業していきます。例えば図面を見たことがない学生でも、図面の見方を学んで、「店舗はこんなふうに作られているんだ」とか、「施設のサインってこうやって寸法を合わせていくんだ」というようなことを知り、実社会のリアルを体感しています。美大として素晴らしく見えるかもしれないですが、普段、町の中で行われているクリエイティブな仕事を授業に凝縮しているだけのシンプルな事なのです。

- 仙台市から通学する学生さんが多いと聞いていましたので、オープンキャンパスの際には高速バスを使ってみましたが仙台市と山形市はかなり近いですね。日常的に仙台市との関わりは深いのでしょうか?

-

中山 おそらく日本の県庁所在地同士では、距離が最も近いと思います。蔵王連峰を挟んで仙台都市圏との交流が盛んなため、村山地方と仙台都市圏で「仙山圏」と呼ばれる地域経済圏を形成しており、車で簡単に行き来できるので県境がいらないと思えるほど人の往来があります。山形に住みながら、仙台で働いてる人や、その逆も多いと言われており、うちの教職員の中にも、仙台に住んでいる人は少なくありません。たまたま、地政学的にそうなっているのですが、仙台には美術大学が無いため、仙台・宮城からの入学者がとても多いです。全体の約6割を東北出身者が占めるのですが、そのさらに約6割が宮城県出身者です。

- 今日は山形という場所、風土の中で「ものをつくる」イメージを持って訪問したのですが、貴学の個性が際立ちました。風土や地域性というよりも、今貴学が取り組んでいることや先生がお話されていたことを市民に投げかけた方がより魅力が出てくると感じました。

-

中山:そうですね。市民や県民のみなさまにも、よく講演会ではお話しさせていただいていますが、もう「東京を中心に日本を考える時代」は終わっています。

山形には、少子高齢化や人口減少などの最新の日本の社会課題がたくさんあります。これから先の未来に、日本のどこででも起こりうる問題が、一足先にみんな山形に集まっています。例えば、運転手の高齢化や乗客不足で公共のバスも減り、毎年のようにどこかのバスの路線が廃止されています。そんな問題に対して、学生が主導する乗り合いのカーシェアのシステムを作れないか?とか、大学と地元企業で問題解決の会社を作れないか?という発想が生まれます。社会課題を原動力に、ビジネスを起こす学生もますます増えていくと想像しています。

山形に来る学生は、これまでの「東京中心の日本」ではなく、新しい社会イメージを持った学生が多いようです。昔のように「オラこんな村いやだ、東京さ行くだ!」みたいなことではなく、地元の良さを知った学生が増えています。山形で学んで岩手に戻るとか、北関東から山形に来て両方で仕事をするなどの動きが盛んです。すでに東北の主要都市には新しいデザイン事務所やクリエイティブ企業が生まれ、それらの企業にはだいたい本学の卒業生がいますので、地元を面白くしたいという人のネットワークも充実しています。

- 中山学長のお話を聞いていると、日本の社会課題も地域の問題もある意味チャンスと捉え取り組んでいることが分かりました。常に新しい視点で取り組むからこそ貴学の産官学のプロジェクトが最先端のように感じたのだと思います。

-

中山:ありがとうございます。本当に今日頂いた質問や視点を含めて、トーリンさんのように、いろんな芸術系大学の特徴を取材してくださる予備校があるというのが分かり嬉しかったです。全国でこういう予備校が増えてくれると嬉しいです。

インタビューは2024 年10 月22 日東北芸術工科大学 本館7F

ギャラリー「THE TOP 」にて。左から瀬尾、中山学長、佐々木- 先生のお話から貴校の授業の魅力がすごく伝わってきました。少し余談となりますが、スチューデントサポートセンター(以下:SSC)についてお聞かせください。学生時代は色々悩みや不安がありますし、全ての学生さんが順調に4年間を過ごせるわけでは無いと感じております。そうしたサポート体制にも貴学の特徴を感じたのでお話を伺いたいです。

-

中山:SSCができて2年目となりました。以前は、学生相談室のような場所で、朝起きられなくて休みがちになったり、心がしんどくなって学校に来れなくなったりした学生が、半ば呼び出されるような形でカウンセリングを受けていました。学生たちの悩みって、最初は小さな種みたいなものがほとんどなんです。アルバイトのこと、家族のこと、友人関係、色々な小さな不安が積み重なって、いつの間にか大きくなってしまう。そこで、例えば「就活ってどうしたらいいですか?」みたいな質問も引き受けられるし、特に辛くなくてもふらっと来ていい、そんな場所としてSSCを考案しました。

SSCは、選抜された教職員と、専任の臨床心理士や看護師などで構成される活動体です。各種相談を受け付けるだけでなく、「ひとりで悩みを抱え込む前に誰かと関われるような場所にする」ための企画を考えてるクリエイティブの集団としての担っています。SSCのスタッフが考えた「一人ぼっちで家にいるなら、山に登ってみない?」という企画には応募が殺到しました。

SSCができたことで、相談のハードルは下げられたかなと思うのですが、まだまだこれからです。来年には「心と体」をテーマにした作品展を開催したいと考えています。今後も、例えば「悩んだ末にできた作品の展示」「しょうもない、失敗作だけの展覧会」など、失敗してもいいし、悩むのは当たり前なんだということを分かりやすく・面白く伝える企画を考えてほしいとオーダーしています。

このような環境があるだけで、悩んでから「どうしよう」ではなく、「とにかくSSCに行ってみよう」と考えられるようになっていくはずです。これは他大学さんもすごく苦労してる点だと思います。ものづくりとメンタルの不調は表裏一体のところが大いにあります。メンタルがすごく柔らかいからこそ良いものができたりします。だから、僕たちは「学校の授業に適応しないから排除する」のではなく、どうやって寄り添うかを真剣に考えています。不慮の事故は絶対に避けたいですし、せっかく芸工大を選んでくれたのですから退学者は出したくないと思っています。今後はこんな素敵なサポートセンターがあるということをパンフレットで紹介できるくらい、大学として力を入れていくつもりです。 SSCだけでなく、授業でも助手に任せず、教員が直接関与するのが芸工大の特長です。教員には、自分が担当する学生たちのコンディションを把握して報告する義務があります。調子が悪い生徒の情報はすぐに共有され、たくさんの大人が関わる体制が整っています。昔は一人で抱え込んで、先生まで病んでしまうことがあったそうですが、今は一定のレベルを超えると全体で共有するというしっかりとしたルールができています。

SSCが開催した「10km ウォーキング」の様子。参加した学生からは「気持ちがすっきりした」との感想が多数寄せられた。 - 学生に寄り添ったサポート体制ですね。ちなみに学食で朝食が食べられることに驚きました。これもサポートのひとつなのでしょうか。朝食を食べられる大学を関東ではあまり聞いたことがありません。

-

中山:実はそれもSSCをつくる発端きっかけとなった事柄なんです。IR室で、学生を対象に行ったアンケート結果を基に、さまざまな相関を見ながら整理した結果、成績が悪い学生は朝食を食べていないことが分かりました。驚きのデータが教授会で共有され、「本当に?」と思えるような複雑な関連性が、論理的に説明できることが分かりました。

- まさかSSCと朝食にも関連があったのですね。

さて最後に、もうひとつ質問をさせてください。オープンキャンパスでは映像学科も目を惹きました。作品も設備も凄くしっかりしていたのが印象的でした。映像に興味を持っている高校生も増えていると思います。ただ、映像を「わざわざ東北で?」とクエスチョンマークがつくのかなと思います。なにか東北で映像を学ぶメリットのようなものはあるのでしょうか? -

中山:映像関連の企業は東京に多いですし、首都圏で学ぶイメージがあるのかもしれませんが、映像クリエイションの分野で全国的に有名な、仙台市に本社を構える「ワウ」という会社があります。実は「ワウ」は本学の卒業生が創業した企業で、世界中のCMや特殊CGを手掛けています。近年、同社のクリエイターが本学で教えてくれるようになり、最新のデジタル技術を学ぶ環境が急速に整いました。2026年には学科再編を行い、映像学科は3つのコースに分ける予定です。これにより、デジタル分野をさらに強化していきます。

今の若い世代は、すごくいろんなコンテンツを触れていて、例えば「漫画が好き=アニメが好き」ではなかったりするんですね。「音楽が好き」と言ってもいろいろなジャンルがあるように、興味の対象が細分化しています。こうした変化を踏まえて、より専門性の高い学びを提供するための細かなコース分けを考えました。

映像分野の教員に関しても、大きな変化がありました。この間までAmazon Prime Videoの制作責任者だった方を教員として採用したんです。この教員は、北野武監督と共にヴェネチア国際映画祭のレッドカーペットを歩き、映画『沈黙の艦隊』のAmazon Prime版を手掛けた実績を持っています。仙台出身で、東北に新しいデジタル映像制作の産業をつくろうと行政と協力しながら取り組んでいます。

東北には広い土地があり、大型の倉庫やスタジオを作りやすい環境があります。この特性を活かして、新しい映像制作の拠点を築きたいと考えています。

本学は仙台市と連携協定を結んでおり、今年で10年になります。今年、その協定を改めて締結し直したのですが、仙台市がコンテンツ産業の発信地になりたいというのがこの協定のそもそもの発端です。仙台市にはアニメーション制作を手掛ける株式会社MAPPAの仙台スタジオがあり、本学の卒業生も活躍しています。映像制作は、首都圏だけでなく東北でも十分に可能で、むしろ進化し続けていることを多くの方に知ってもらいたいと思っています。

現役のクリエイターでもある教員から、制作の喜びや苦悩を直接教わることができる。 来年の東北芸術工科大学さんは新分野6コースを加え、全19学科・コースとして多様なニーズに応えるべく、進化する予定だそうです。本日お話しいただいた映像分野、デジタル分野や新たに加わる新分野など予備校としても注目していきたいと思います。中山学長本日はありがとうございました。

東北芸術工科大学の学科・コースについて詳しくはこちら

東北芸術工科大学の

洋画コース

東北芸術工科大学の洋画コースは数多くのアーティストを輩出しながら、毎年高い就職率を維持しています。産官学も含めどのような教育が行われているかを青山教授、細川准教授におうかがいしました。

教授 青山ひろゆき

専門分野:現代美術、アートディレクション・キュレーション

1977年 福島県生まれ。東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科芸術文化専攻修了。2002年第4回夢広場はるひビエンナーレ 奨励賞、2005年第10回青木繁記念大賞展 優秀賞。2006年青山ひろゆき展-お気に入りの場所-(清須市はるひ美術館)、2008年青山ひろゆき展(いわき市立美術館)、2015年青山ひろゆき展-耀-(喜多方市美術館)、2022年青山ひろゆき展-多添加-(最上川美術館)、2005年生まれるイメージ(山形美術館)、2009年ゆらめく日常アートの交差点(郡山市立美術館)、その他、国内外のアートフェアをはじめギャラリー・百貨店・芸術祭での発表多数。近年はアートイベントのディレクターやキュレーションなど活動の幅を広げている。

准教授 細川 貴司

専門分野:絵画、技法材料研究

1964年高知県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科後期博士課程満期退学。2002年HOLBEINスカラシップ奨学生。1999年「KOREA/JAPAN CONTEMPORARY ART SHOW ’99」(釜山)、2007年「日韓交流展」(京都文化博物館)、2016年「Nouvelle Ere du JaponⅡ」(フランス・パリ)、2012年「景色–滴」(色彩美術館/東京)、2014年「景–宿る」(数寄和/東京・滋賀)、2018年「自然ノニオイ」2人展 新宿高島屋、2019年「Eight International Guest Artists」(ドイツ・ケルン)2020年「予兆」(数寄和/東京)、「巴里を魅了する和の9人展」 ギャラリーためながなど、国内外の展覧会で幅広く発表を続け、絵画における「支持体とイメージの関係性」を研究テーマに、木の特性を活かした支持体の探求や、風土・文化に根ざした表現を追求。技法材料研究を通じて、絵画の構造と素材の可能性を広げる実践を行っている。

- オープンキャンパスで洋画コースの会場を拝見しましたが、第一印象として作品のバリエーションが豊富ですね。興味関心はどのように育まれているのでしょうか。

-

ありがとうございます。カリキュラムは毎年見直し、限られたフレームの中で最大限の効果を生み出せるようにしています。特に近年は、多様なアート表現のあり方を受けて、学生が自由に選択できる演習を増やしています。例えば技法演習では、3DCG やキャラクターデザイン。表現演習では、サスティナブルをテーマに企業と連携した課題が加わりました。また、多くの課題は展覧会まで導き、作品が展示される空間に寄り添ったインストールのあり方まで学ばせています。

- 高校生のうちにしておくことはなにかありますか。

-

デッサンや油彩など美術制作の基礎をしっかり積み上げることはもちろん大切ですが、それ以上に、世界をどのように見つめ、どう関わるかを考える「視点」を育むことが重要です。身の回りで起こる出来事を観察し、それが社会や世界全体とどのように結びついているのかを考え、問題意識を深めてほしいです。メモやスケッチに記録するところから動き始めてみてください。手を動かし、生まれる新しい発見が、あなたの表現の核となるはずです。

- 中山学長にも産官学の取材をさせていただきましたが洋画コース独自の産官学の取り組みを教えてください。

-

ここ数年の企業受託件数は増加しています。壁画やイラスト制作、地域活性を目的としたアートイベントなど多岐にわたります。コロナ禍以降アートに求める社会の期待感の強さを感じています。また、本学では多くの企業の支援もいただきながら山形ビエンナーレを開催し、学生がサポーターとして活躍しています。アートと社会を交差させる実践として美術科全体のマネジメント教育が活かされています。

- ビエンナーレは貴学と地域を結び付けるきっかけになっていますね。アートを志す学生さんは日々アンテナを張っていると思いますが、山形の土地だから感じる特別なことはあるのでしょうか?作品への展開など例があればお聞きしたいです。

-

美術科として今年から新たなカリキュラムが始まり、描画力や技法材料といった、いわゆる基礎造形力を学ぶ前に、制作への動機を高めるための授業「発想基礎」を設定しました。この授業はフィールドワークをともなう選択演習です。発想をテーマに山形の豊かな自然を探索し体験や出逢いによって視野の拡大を図ります。やはり、作品制作以前のリサーチによる思考の高まりや表現への根拠を掴み取ることで、個々が主体的な展開を示せるのだと思います。その結果、今の洋画コースはメディアを絞らずに全方位的にアーティストを育成できています。昨年のIdemitsu Art Award(旧シェル賞)やFACE展でのグランプリは学生です。そしてCAF賞のファイナリスト12名中4名が卒業生です。

産官学による制作。ピオニーの森 - 大活躍をされていますね。4年間の学びが結果として表れていますね。では、どんな学生さんに来てもらいたいですか。

-

自己表現を通じて新しい可能性を切り拓こうとする学生です。社会や人々の課題に興味を持ち、他者と力を合わせながらその解決に向けて動く姿勢。そして変化をポジティブに受け入れ、柔軟に対応する力です。多様なメディアを駆使して自己を磨き続けることができる、そんな意欲あふれる人を歓迎します。

- 学生さんは将来アーティストとしての活躍の他にどんなビジョンを持っていますか。

-

本学は美術大学の中で最も高い就職率です。中・高校の教員合格率も8割を越えます。生成AIがさまざまなビジュアルコンテンツを実現する社会において、最大公約数では実現できないアートの思考を纏った人材は必要とされます。それはアートの業界よりも、多様な社会で活かされると考えています。首都圏だけでは補填できない地方の豊かさを体感し、魅力や課題の発見へ繋げ、作品に結びつけるプロセスは、吸収力の高い若い時だからこそかけがえのない時間となるはずです。日本を世界に発信する財産は、首都圏だけでなく地方にもあります。本学で学ぶ意義はそこにあり、多方面で活躍する人材を育成したいと考えています。

- どんな環境で制作しているのでしょうか。

-

山形市内や出羽三山の月山、湯殿山を眺望できる自然豊かな環境に大学があります。学生の多くは周辺のアパートで暮らしており、夜9時まで利用可能です。教室やアトリエはもちろん、充実した設備を使って存分に創作活動を行なっています。また、学科・コースを横断したチュートリアルやプロジェクトも豊富で、仲間と共に新しい挑戦を楽しむことができます。山形の四季折々に彩られる風景や澄んだ空気の中で、散歩をしながらアイデアを練ったり、自然の豊かさをキャンバスに映し出したりと、ここでしか味わえない感性が育まれます。

- 4年間の集大成となる卒業制作、学生さんたちの意気込みはいかがですか。

-

卒業制作はとにかく巨大です。8mの絵画や1部屋を占有したインスタレーションなど、本学のアトリエスペースだからこそ成しえる作品が制作されます。最近は、3DCGや2Dによるアニメーションなど、絵画以外の表現が増えてきました。このことは選択演習の成果と捉えています。また、コンセプトも様々で歴史・文化・科学・経済・環境・差別など多岐にわたります。山形から世界を標榜し、エネルギッシュに表現を導いています。

卒業制作展は、延べ1万人程度の来場があります。子どもから高齢者まで学生たちの作品を楽しみにしています。遠方からは美術館、ギャラリー関係者やコレクターまで様々な方が本学に集います。また、卒業後の後押しとして、小作品によるオンライン販売も行なっており、昨年は170万円の売り上げがありました。山形の豊かな環境で人間性を育み、アートの学びを満喫し、世の中へ飛躍してほしいと願います。

卒業制作 制作風景1

卒業制作 制作風景2 -

東北芸術工科大学の

日本画コース

-

オープンキャンパスでは日本画コースの個性豊かな作品群と産官学の歴史を感じる取り組みのコントラストが際立っていました。三瀬教授と金子准教授に授業の取り組みと、日本画の魅力について伺いました。

教授 三瀬 夏之介

専門分野:現代美術、キュレーション

1973年奈良県生まれ。京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。修士。

2002年トリエンナーレ豊橋星野眞吾賞、2006年五島記念文化財団 美術新人賞、2009年第16回VOCA賞ほか、受賞多数。2013年N.E.blood 21 三瀬夏之介展(リアス・アーク美術館)、日本の絵 三瀬夏之介展(平塚市美術館)、2014年 特別展 三瀬夏之介-雨土(あめつち)の記展(浜松市秋野不矩美術館)。その他、シンポジウムやアーティストインレジデンスに参加するなど、精力的に活動の幅を広げている。既存の日本画の枠にとらわれない、多様なモチーフや素材、時にはコラージュを施した作品の圧倒的な表現力が高い評価を得ている。

金子 朋樹(准教授)

専門分野:日本絵画、技法材料研究

1976年 静岡県御殿場市生まれ。東京藝術大学大学院 美術研究科博士後期課程美術専攻日本画研究領域修了。博士(美術)。

2021年第24回 岡本太郎現代芸術賞展、第8回 東山魁夷記念日経日本画大賞展。2024年N.E.blood 21 金子朋樹展(リアス・アーク美術館)、2025年金子朋樹展 異形・変形-胸中山水-(日本橋高島屋美術画廊X)ほか。2007年作家グループ「ガロン」、2019年展覧会実行組織「うつろいの住処」、2024年作家グループ「耕/たがへし」を発足。絵画を軸に、社会の重層や均衡、捻れを表現。東洋絵画、日本絵画の文脈を再構築した表現を展開している。また、絵画作品の自立を目的に、日本文化の根底に流れる技法「見立て」を引用した変形屏風のほか様々な構造の絵画を制作、発表している。 - 学生さんは東北出身の方が多いのでしょうか。

-

学生の出身地は日本全国様々です。北は北海道、南は九州、沖縄県までいます。近年は中国出身や台湾出身の留学生もいます。最も多いのが宮城県で、次いで福島県、青森県など。山形県出身者はそれほど多くないのが実情です。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県など関東から学びにくる学生も多いです。一方で北信越、東海、関西の出身者もおり、本当に全国満遍なくといったところです。

- オープンキャンパスでは風景の作品が目を惹きました。東北の景色は影響があるのでしょうか。

-

一歩外に出れば、大自然に包まれるかのような大自然があります。まさに、こちらが自然の中に居させてもらっているという感覚です。そういった環境の中で絵を描くのは、やはり全然違うと思うのです。

山形は夕焼けも圧倒的に美しいし、山の稜線も見える。東北に4年間住んでいるだけで、自分というものが熟成されていく。満員電車に揺られながら自宅と大学を往復する生活とはまた別の雄大な生活がここにはあります。そういった意味で山形という場所性が自ずと風景を描かせるのだと思います。

オープンキャンパス - 高校生に日本画の魅力を伝えていただけますか。

-

日本画の魅力は、まず画材です。日本画を語る上で欠かせない画材にまず岩絵具があります。日本画にとって岩、つまり自然の岩石や鉱物は、絵具の顔料となる大切な存在で、それは他の美術表現との違いを表す上で最も特徴的なものと言っても過言ではありません。大学へ入学するまで岩絵具を使ったことがないという学生は多く、ぜひこの素材の魅力に気付いてほしいという想いがあります。 また、和紙も魅力の一つです。日本画コースでは、山形県西川町という地域で職人さんが作る月山和紙を使い、また『素材学』という授業では構内や近場で拾ってきた石を砕いて岩絵具を作ります。素材や土地、そして歴史といったものをいろいろ吸収しながら、自分なりの日本画を見つけ出す面白さがあると思います。

- 日本画コースでの産官学の取り組みを教えてください。

-

山形市の古刹、勝因寺創建から750年目となる2026年に合わせ、本堂の襖絵の制作を行っています。また、毎年2年次前期には授業課題として板絵を制作しています。この制作した板絵は、勝因寺本堂の天井画として設置されます。

また、2023年度には山形県鶴岡市所在の荘内神社の受託研究として、酒井家庄内⼊部400年を記念して令和4(2022)年6⽉に荘内神社本殿において⾏われた能楽奉納「演⽬『翁』」を主題とした大絵馬の制作を行いました。ちなみに『翁』を演じたのは野村萬斎氏です。

日本画コース教員が主体となって行っているチュートリアル(課外活動)では、東北という地域・環境・歴史からの学びを通した、学内にとどまらない活動が繰り広げられています。

勝因寺本堂襖絵

鶴岡市荘内神社大絵馬制作 - 産官学の取り組みは山形の文化と深い影響があるのですね。改めて山形の魅力を教えてください。

-

山形は四季の一つひとつがはっきりしています。冬は雪景色ならではのモノクロームの世界があって、そこから〝水墨画〟の世界へと思いを馳せることもできます。一方で、冬の真っ青な空と白い雪原の組み合わせや、白い雪に包まれていたところから一気に芽吹く春の風景とか、紅葉の上に白い雪が降り積もる感じとか、そういった色のぶつかり、色彩世界がここにはあります。そんなふうにいろんな角度で日本の風土、文化、そして絵画につながっていくことができるのもこの東北・山形の土地の魅力だと思います。

- どんな学生さんに来てもらいたいですか。

-

日本画コースは「写生」を基礎としています。日本画コースは創設以来、この写生をとても大事にしてきました。形や空間が正確であるとか、質感がリアルとかそういうことではなく、自分がその対象に対してどのように感じ、どのように掴むのかということが重要です。そうやって、写生を通して物事の本質に迫ろうとする姿勢。それこそが観察力を鍛え、真の画力へとつながっていくと考えています。したがって写生を通して画力と表現力を積み重ね、自ら探求し続けることのできる学生は大歓迎です。

特に山形は首都圏の大学と違って、東京国立博物館も国立近代美術館も近くにありません。しかしこの土地にしかない出会いというのがあるはずで、積極的にいろんなものと向き合い、そして勉強していくことで真の画力を手に入れ、さらに自らの美意識を確立していってほしいと思っています。

1 年写生旅行 - 学生さんの将来のビジョンについて教えてください。

-

将来、美術を通して広く国内外で活躍したいと考える学生は多いです。けれど、ここで得たものの考え方だったり見方だったり、作る力というのはどこに行っても通用するものだと思っています。就職したとしても、自分でうまく時間を作って絵を描いて、展覧会を定期的にやるという卒業生もいます。そうやって卒業後も力強く生きていけるように実践力を育てていますし、自信を持って制作を続けていってほしいと思っています。

- 卒業制作をみても力のある学生さんが多いと感じます。高校生にも見てもらいたいですね。

-

芸工大の卒業制作は、一人ひとり本当にバラバラな作品が出てきます。東北芸工大の学生はしっかりそれぞれの写生を通して世界を眺めていくので、それを最終的にアウトプットすると多様性が出てくるんです。そのため、卒展を見て入学を希望する受験生はすごく多いです。

さらに学生と教員との距離が近く、毎日のように顔を合わせられるのも東北芸工大ならではの魅力だと言います。しかも教員同士の風通しがすごく良くて、学生は『この話だったらあの先生に聞きに行こう』というように、学科・コースに捉われることなく周遊できます。そういう意味でも芸工大には良い刺激がたくさんあります。

- 普段の授業でも貴学独自の取り組みがありますか。

-

展覧会を通じて、作品と社会・地域を自らの手でつないでいくという取り組みを行っています。そのために必要な力を実践的に養えるのが、3年生の後期に行われる展覧会づくりの演習です。展覧会を開催することを想定して3年生全員がプレゼンテーションを行います。そして展覧会本番に向け、学生が主体となって企画・運営を進めていきます。学生全員で展覧会のテーマに基づいて展示プランを考え、さらに展覧会を開くために必要な広報や経理など様々な役割を担います。そうやって一丸となって展覧会を実現していくのです。

- 最後に高校生にメッセージをお願いします。

-

本来日本画というのは私たちの生活や社会、季節、環境などに根ざした存在であり、その距離はとても近いと言えます。この東北の地で「描きたい」想いを広げ、豊かな自然と文化を舞台に、日本画を通して「描くこと」の可能性を追求する4年間です。